|

| (Agustín Sánchez Vidal) |

NOTICIAS Hernandiana

porAgustín Sánchez Vidal

Miguel Hernández es un escritor tan insólito que ni siquiera lo parece, y a menudo nos cuesta hacernos cargo de sus peculiaridades, más allá del pintoresquismo del poeta pastor o de su ignominiosa muerte en la cárcel. Ciertamente, se trata de alguien de origen popular, cuando las barreras de clase aún eran muy operativas. Pero lo que singularizó su trayectoria fue que la encarrilase asimilando las tradiciones más cultas (Góngora, Quevedo, Calderón) o las vanguardias más complejas (Gómez de la Serna, el ultraísmo, el surrealismo de Aleixandre, la poesía impura de Neruda). Y no para quedarse en ellas, sino para rehumanizarlas, desandando el camino hasta hacerlas asequibles a todos.

Uno de los muñidores de la llamada Generación de 1927, Dámaso Alonso, pretendió neutralizar tan peculiares coordenadas unciéndolo al equívoco de “genial epígono” de dicho grupo. Otros, más atentos a la cronología, han preferido adscribirlo a la promoción de 1936, aquella cuya obra queda a caballo entre el antes y el después que marca la guerra civil (cuando, en su caso, no puede decirse que hubiera un después). Aunque tanto da. Claro que mantiene vínculos con unos y con otros. Su relación con los escritores que le preceden es clara. De ellos toma elementos creacionistas (en particular, de Gerardo Diego), gongorinos (mucho menos de lo que suele decirse), neopopularistas, surrealistas, etc. Pero su impronta no supera los débitos respecto a Juan Ramón Jiménez, Ramón Gómez de la Serna o Gabriel Miró. Y el núcleo de su etapa de maduración es típico de la década de los treinta: el rumbo que debe tomarse tras la fase resolutiva de las vanguardias, que en su caso se saldó con la integración en discursos estéticos de orden neorromántico, expresionista, neobjetivista, neocasticista o más comprometidos desde el punto de vista político.

Lo que lo hace irrepetible hay que buscarlo en otros factores. Tampoco el injerto de lo culto y lo popular resulta raro en latitudes ajenas (en las nuestras es tan habitual que ha podido ser considerado una constante). Sólo que no siempre resulta convincente. Cuando se hace de arriba abajo corre el peligro de caer en la demagogia y el reduccionismo paternalista. Y cuando se acomete de abajo arriba tampoco escasea el quiero y no puedo. El poeta culto cree hablar el lenguaje del pueblo poniéndose soez, y el popular se supone culto echando mano del rebuscamiento y el diccionario. El resultado es una baldía tierra de nadie, el recíproco gangrenamiento por fricción.

Hernández ha sido víctima frecuente de este tipo de malentendidos. El cliché del poeta cabrero ha solido derivar hacia el encefalograma plano, incluso cuando se esgrimían las mejores intenciones. El caso más extremo fue aquella visión que proporcionaba a sus lectores un corresponsal inglés de la guerra civil española, al referirse como algo exótico a una especie de pastor semianalfabeto que había roto a componer versos en la trincheras poco menos que de un modo instintivo, urgido por el combate y el silbido de las balas.

Conviene cuestionar ese tópico, al que no fue ajeno el propio Hernández para captar la benevolencia de los intelectuales y otras gentes bien situadas que podían ayudarle, cuando quedó claro que la atmósfera republicana propiciaba un ambiente más abierto, más interclasista.

No ayudó a ello la cuarentena en la que fue sumida su obra, de la que sólo terminaron esgrimiéndose algunas piezas muy centradas en determinados tonos y registros. Cuando murió, con treinta y un años, apenas había publicado unas quinientas páginas. El franquismo redujo drásticamente ese acervo a las ciento sesenta que tenía El rayo que no cesa de Austral, a las que se añadió alguna antología. Hubo que esperar a los años 1950 para acercarse al medio millar de páginas de la edición de Aguilar. Y otra década más para que la argentina de Losada rozara el millar.

En el cincuentenario de su muerte, en 1992, las Obras completas de Espasa acrecentaron ese caudal en más de dos mil quinientas páginas. Y ahí ya surge otro escritor. Cuando se reconstruye su trayectoria paso a paso, la conversión ideológica cobra otro sentido. No procede ni de una "revelación", ni de tal o cual patrocinio, ni de la guerra civil, ni cualquier otro camino de Damasco. Se muestra como un proceso mucho más amplio y complejo, desarrollado a mitad de camino entre sus vivencias y su oficio de poeta, según las necesidades que le iba demandando la escritura.

Vista con perspectiva, hay una clara evolución desde una literatura de segunda mano a otra obtenida de forma directa de su entorno cotidiano, para luego categorizarla desde lo ascético y neocatólico, hasta concluir en algo mucho más objetual y matérico, que le permitirá la exaltación del amor y del trabajo, de la gente que se entrega a la tierra y a la fecundación. De ahí su rara coherencia, su credibilidad. No se estancó en el mero realismo socialista, aunque en alguna ocasión incurriera en él.

Considerado el conjunto de su obra --no sólo las quinientas páginas publicadas en vida del poeta, sino también las otras dos mil quinientas que dejó inéditas--, lo que se observa en ese ingente tanteo de manuscritos es un quemar etapas y auscultar el idioma sin tregua, buscando una voz propia. Debutando en la poesía con uno de los libros más herméticos que se ha publicado en España, Perito en lunas (1933), tan complejo que ni siquiera los especialistas se ponen de acuerdo sobre el significado de muchas de sus composiciones. E irrumpiendo en el teatro con un auto sacramental neocatólico de insólito corte calderoniano, sustituyendo las viejas alegorías del pecado por las voces de los sindicalistas.

Esos cientos de manuscritos permiten rellenar los huecos, por muy diversos que se muestren. Están, por un lado, los cuadernillos de adolescencia, con una cuidada caligrafía de plumier, donde se advierten de inmediato los respectivos modelos usados como falsilla. Siguen los apresurados apuntes a lápiz, hechos seguramente sobre las rodillas o el zurrón de pastor, mientras cuida las cabras. Vienen luego los poemas cuidadosamente pasados a máquina, con una mecanografía lustrosa y oronda, añadiendo horas en la oficina del notario para que el trabajaba como pasante. Y después no hay reglas que valgan, desde los escritos de la guerra que llegan a mantener la urgencia de una crónica hasta los frágiles soportes de la etapa carcelaria, con una letra ya convulsa.

Sin embargo, y a pesar de su diversidad, cuando esos papeles se ordenan en la secuencia adecuada, se observa dónde el poeta se ha empleado a fondo, convocando todo su aprendizaje. Como sucede con el deslumbrante “Hijo de la luz y de la sombra”, del que se han conservado hasta seis extensos borradores. Quien desee saber el modo en que surgen sus versos, todo el laborioso proceso que le supusieron, debería rastrear ese ímprobo trabajo donde se aúnan un dominio del idioma que tuvo mucho de innato y una técnica adquirida en un incesante acopio, y adiestrada sin pausa.

El tiempo jugó en contra suya, no le permitió acometer en vida un proceso de depuración que, sin duda, habría llevado a cabo. Las circunstancias lo lastraron de un modo acuciante, dejando mucha ganga en su obra. Y eso ha podido transmitir una idea falsa de él. O, como poco, parcial. A veces esa mezcolanza de voces –casi cacofónicas-- se indujo con la intención de rescatarlo, como hizo en la posguerra el grupo de falangistas ilustrados o católicos más aperturistas, integrado por José María de Cossío, Rafael Sánchez Mazas, Dionisio Ridruejo, Luis Rosales, Antonio Tovar o Luis Felipe Vivanco. Algunos de ellos habían compartido con Miguel revistas de preguerra como Cruz y Raya o El Gallo Crisis. Y así consiguieron editar en Austral El rayo que no cesa (1936), pero apuntalado por las versiones anteriores de El silbo vulnerado. O avalado por los sonetos de Hernández a la Virgen y otros productos muy condicionados por su época, cuando las fuerzas conservadoras que tramaron la guerra civil se hallaban en una actitud defensiva contra la República.

También es cierto que cuando llegó el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y Miguel Hernández publicó hojas volanderas o versos de combate –cuya selección daría como resultado Viento del pueblo (1937)-- no le faltaron los reproches de los intelectuales republicanos. Y en revistas como Hora de España se le echó en cara que rebajase la calidad de su escritura.

Visto el quiebro final que experimentó su obra, cabe pensar que él mismo habría sabido sortear ese lastre, si hubiese contado con el tiempo y la perspectiva adecuados. Una inflexión que ya se observa en la etapa posterior a El hombre acecha (1939). Es decir, la que suele recopilarse bajo las denominaciones de Cancionero y romancero de ausencias y Últimos poemas.

A falta de esa mano suya, el lector avisado puede llevar a cabo la selección por sí mismo. Y lo que resulta es un poeta mucho más matizado que esa especie de trovero instintivo y retórico, arrastrado por su caudalosa estirpe levantina. Se le ofrecerá la otra cara, ese envés que no ha logrado traspasar el muro de equívocos cernido en torno suyo. Un escritor obsesivo, concienzudo y perfeccionista, que trabaja los versos una y otra vez, hasta llegar a la palabra justa, esa expresión feliz que se nos queda enredada en la memoria.

Ni que decir tiene que sus arranques distaban de encaminarse en una dirección tan clara. El Miguel Hernández anterior a su primer viaje a Madrid, a finales de 1931, dependía de modelos regionalistas como Gabriel y Galán o Vicente Medina, cuyas peculiaridades campestres y dialectales salpimentaban de costumbrismo unos recuelos que iban de Espronceda, Bécquer, Zorrilla u otros románticos a modernistas como Rubén Darío. Aquí o allá, asomaba alguna voluntariosa adaptación de los Machado. Y lo más moderno a lo que se llegaba era Gabriel Miró y, en lo pastoril los poemas de este registro de la Segunda Antolojía Poética de Juan Ramón Jiménez.

El medio año que pasó en la capital fue el primer gran giro que experimentó su obra. No sólo se trataba del salto de la clerical Orihuela al ambiente republicano que allí se respiraba, sino de los posromanticismos y modernismos a las vanguardias, que ya habían hecho balance de la su etapa “deshumanizada”, la de las dos primeras décadas del siglo, para promover en aquel inicio de los años treinta un rearme en todos los órdenes.

Una cita a la que él llega en 1933 con considerable retraso, a través de su primer libro de poemas, Perito en lunas. Quizá conviniera matizar que se incorpora tarde para la época, pero no de cara a su consumo interno. Debería haber bastado este escueto conjunto de cuarenta y dos octavas reales para postular este otro Hernández, el clasicista, contenido y de palabra embridada, más cercano a Jorge Guillén, Paul Valéry o el nocentisme dorsiano que al barroquismo posterior. Algo que no debe extrañar, porque sabemos que traduce del francés algunos autores que cubren el arco post-simbolista que arranca con Mallarmé. Y los manuscritos dan fe de cómo brega con esa opaca materia verbal, así como su esforzada mecánica de trabajo, auxiliándose con un diccionario de la rima, el de la Real Academia Española y otro de mitología. Sin embargo, como ese Miguel no encajaba con la posterior imagen canónica, la contradicción se zanjó escribiendo que se mentía a sí mismo al seguir ese camino. Nada más lejos de la verdad. Basta con comparar sus composiciones antes y después de este filtro depurador.

Como propugna su amigo y mentor Ramón Sijé en el prólogo de Perito en lunas –parafraseando la poesía pura del abate Brémond, pero también a Baudelaire, José Bergamín y Ortega y Gasset—, en sus páginas se promueve una poesía que rehuye a ciencia y conciencia el nombre cotidiano de las cosas. Estas ya no valen bajo su vestidura habitual, gastada por el uso. Los objetos deben ser abordados por el dorso y explorados a través de otras facetas poco o nada frecuentadas.

Verdad es que a Miguel se le fue la mano en el hermetismo y la pirotecnia metafórica. Sus octavas reales se asientan sobre unas estructuras tan cerradas, están tan armadas y trabadas con su andamiaje de viñetas que a menudo resultan impenetrables. Pero le mostraron a su autor una lección que nunca olvidará: la verdadera poesía es capaz de transmutar el mundo porque puede averiguarlo de otro modo. Y si su instrumental está lo suficientemente afinado no son los objetos o los temas lo que cuenta, sino el modo de acometerlos y manifestarlos.

A partir de ahí, su pequeño huerto oriolano será todo un cosmos, y su experiencia de pastor la puerta a una Naturaleza metamorfoseada. Ya no necesita situaciones preestablecidamente poéticas para componer sus versos (leyendas moriscas, pasionales melodramas campesinos a lo Blasco Ibáñez, crepúsculos, nenúfares…). Habrá un crecimiento hacia adentro a partir de lo más cotidiano, capaz de redimir la dura realidad a la que debe enfrentarse a diario.

No obstante, desde el punto de vista práctico, ese libro inicial fue un absoluto fracaso. Apenas le supuso reconocimiento alguno. Y seguramente fue uno de los factores que explican la disponibilidad a merced de la cual queda alguien que sólo cuenta con veintitrés años y ningún apoyo dentro de casa. Todo lo contrario: su padre será uno de sus más firmes detractores. Y ahí es donde entra la figura tutelar de Ramón Sijé, más maduro intelectualmente, a pesar de contar con tres años menos que Miguel.

El poeta ya estaba en esa órbita. No debe olvidarse que Perito en lunas lo había financiado Luis Almarcha, canónigo de la catedral de Orihuela. Ni que apareció en las ediciones del periódico La Verdad, de Murcia. De modo que no debe extrañar que en esta tesitura sea apadrinado por algunas facciones del nuevo catolicismo español, como la que abanderaba José Bergamín. Éste y Sijé explican los modelos de la poesía pura, San Juan de la Cruz o Calderón, de donde surgen entre 1933 y 1935 el ciclo de los Silbos y el auto sacramental Quién te ha visto y quién te ve y sombra de lo que eras.

Sólo que Miguel era demasiado poeta para que le satisficiesen las directrices meramente ideológicas. Siempre pesaron más los modelos literarios. Decisivo fue al respecto Ramón Gómez de la Serna, cuyo ejemplo incidió tan de lleno en su matriz creadora que muy a menudo los borradores de sus poemas empiezan siendo una colección de greguerías, apuntes sueltos, esbozos de metáforas que poco a poco van articulándose, y encajan hasta cobrar la peculiar textura hernandiana.

Esta influencia se advierte de lleno en su obra de teatro El torero más valiente. Por un lado, por gravitar sobre ella la novela El torero Caracho (1926) de Gómez de la Serna. Pero también porque éste aparece como uno de los personajes, y de tanto en tanto dictamina, comenta, propone y tercia a la hora de trasladar a la literatura lo que va sucediendo ante ellos: “He aquí la realidad –viene a decir--; y véase el modo de enunciarla por escrito”.

Estamos inmersos, de lleno, en la etapa más compleja, muy difícil de desglosar: la que media entre 1933 y 1936, entre su primer y segundo libro de poemas, el trayecto entre Perito en lunas y El rayo que no cesa. Hay que hilar muy fino para acotarla, por la simultaneidad de estímulos a los que se atiende, en frentes tan diversificados como los versos, la prosa o el teatro. Seguramente cabe separar el primer Silbo vulnerado y el auto sacramental (compuestos entre 1933 y 1934, bajo la tutela de Ramón Sijé), de El torero más valiente y el segundo Silbo vulnerado (1934-1935), ligados a la Escuela de Vallecas y la relación con Bergamín, Cossío, Aleixandre, Neruda y Raúl González Tuñón. Con estos últimos se entraría ya en la etapa de la poesía impura y el compromiso político de izquierdas que a lo largo de 1936 le conduce a la etapa bélica. Y la transición bien podría marcarla la pieza dramática El labrador de más aire.

Para complicar aún más las cosas, las influencias no le llegan sólo desde las letras, sino también del mundo plástico, a través del grupo integrado por artistas como los pintores Benjamín Palencia y Maruja Mallo o el escultor Alberto Sánchez, absolutamente decisivos para los logros de El rayo que no cesa. Y sobre las cuales se asienta la otra gran mutación del poeta, que se matizará y llegará a buen puerto gracias al magisterio añadido de Vicente Aleixandre y Pablo Neruda. De modo que su transformación ideológica no deriva de la coyuntura de la guerra civil, sino de este eslabonado, cuyas pautas van apareciendo con relativo orden y concierto.

El rayo que no cesa clausura en 1936 el tono espiritualista de los Silbos y el clasicismo que Hernández venía manteniendo desde tres años atrás, para ser sustituido por la técnica parasurrealista, el verso libre, imágenes visionarias, enumeraciones caóticas y toda una nueva iconografía que resulta de su contacto con estímulos más modernos y un compromiso social que le llevará hasta el comunismo. De manera que –conviene insistir-- cuando estalla la guerra civil ya se han producido en él todos los cambios que le permitirán estar a la altura de aquellas graves circunstancias. Y ese proceso, puesto en limpio, contrastado con la realidad de las trincheras, es el que da como resultado todo el ciclo de Viento del pueblo.

Ahora lo público y lo privado se interpenetran hasta hacerse inseparables en los mejores momentos, como sucede con poemas como “Las abarcas desiertas”, “El niño yuntero” o la “Canción del esposo soldado”. Las dos primeras remiten a la propia biografía de infancia y adolescencia, mientras que en la segunda ya se dibuja uno de los más persistentes elementos de continuidad a partir de este momento: la experiencia de la paternidad. Porque el 19 diciembre de 1937, mientras participa en la batalla de Teruel, nace su hijo Manuel Ramón, y pide permiso para ir a verlo de inmediato, llevando consigo los primeros ejemplares de Viento del pueblo.

La muerte del niño a los diez meses de vida da lugar a composiciones como "Era un hoyo no muy hondo" y "Te has negado a cerrar los ojos, muerto mío", así como otras que irán engrosando su libro póstumo Cancionero y romancero de ausencias. Fue un duro golpe para el joven matrimonio, Y ese tono elegíaco ya está presente en su segundo poemario bélico, El hombre acecha, en cuyo prólogo su autor se dirige a Neruda con estas palabras: "Pablo: un rosal sombrío viene y se cierne sobre mí, sobre una cuna familiar que se desfonda poco a poco, hasta entreverse dentro de ella, además de un niño de sufrimientos, el fondo de la tierra".

Este libro, el último que logra dar a la imprenta, queda abandonado en la Tipografia Moderna de Valencia, con los pliegos tirados, aunque sin encuadernar perdiéndose en su práctica totalidad con la derrota republicana. Su título ya habla de un tono más desalentado. Frente al optimismo de Viento del pueblo, El hombre acecha arroja un estremecedor saldo de odios, cárceles y heridos. Y aunque no faltan composiciones de gran aliento y exaltación bélica, el tono más auténtico se confunde ya con el del Cancionero y romancero de ausencias, y no es raro que retroceda hasta metros breves, como sucede con la “Canción primera”, “Canción última” o “Las cartas”.

El 4 de enero de 1939 había nacido su segundo hijo, Manuel Miguel, que le compensa de la anterior pérdida. A él irán dedicadas otras composiciones más esperanzadas del Cancionero, que supone el último gran esfuerzo de integración de sus versos en un conjunto orgánico. Se trata de un conjunto de poemas que empezó a escribir en una pequeña libreta, compuesto entre octubre de 1938 y las "Nanas de la cebolla", enviadas a su mujer desde la cárcel de Torrijos en septiembre de 1939.

Gran parte de este ciclo está escrito, por tanto, en la cárcel, en las diversas prisiones que le corresponden, tras haber pasado a Portugal, ser detenido allí por la policía y devuelto a España el 7 de mayo de 1939. Como suele sucederles a quienes viven encerrados, los objetos más humildes, las anécdotas más triviales y cotidianas, se convierten en salvavidas, trascienden y se elevan a auténticas categorías. La dicción se adelgaza y troquela hasta alcanzar una engañosa sencillez, donde se quintaesencia todo lo que realmente importa. En un intenso proceso de interiorización, ya sólo va quedando sitio para lo imprescindible. Ahora se habla a tiro derecho, sin la ganga barroca ni esas palabras con “funda” que le reprochó Juan Ramón Jiménez. Ello otorga a estos poemas una verdad y un grado de necesidad que le hace topar con las palabras más desnudas y principales. Como dirá sentencioso, "Después del amor, la tierra. / Después de la tierra, todo". Hasta reducir su caudalosa dicción a esas tres palabras o heridas primordiales: vida, amor y muerte.

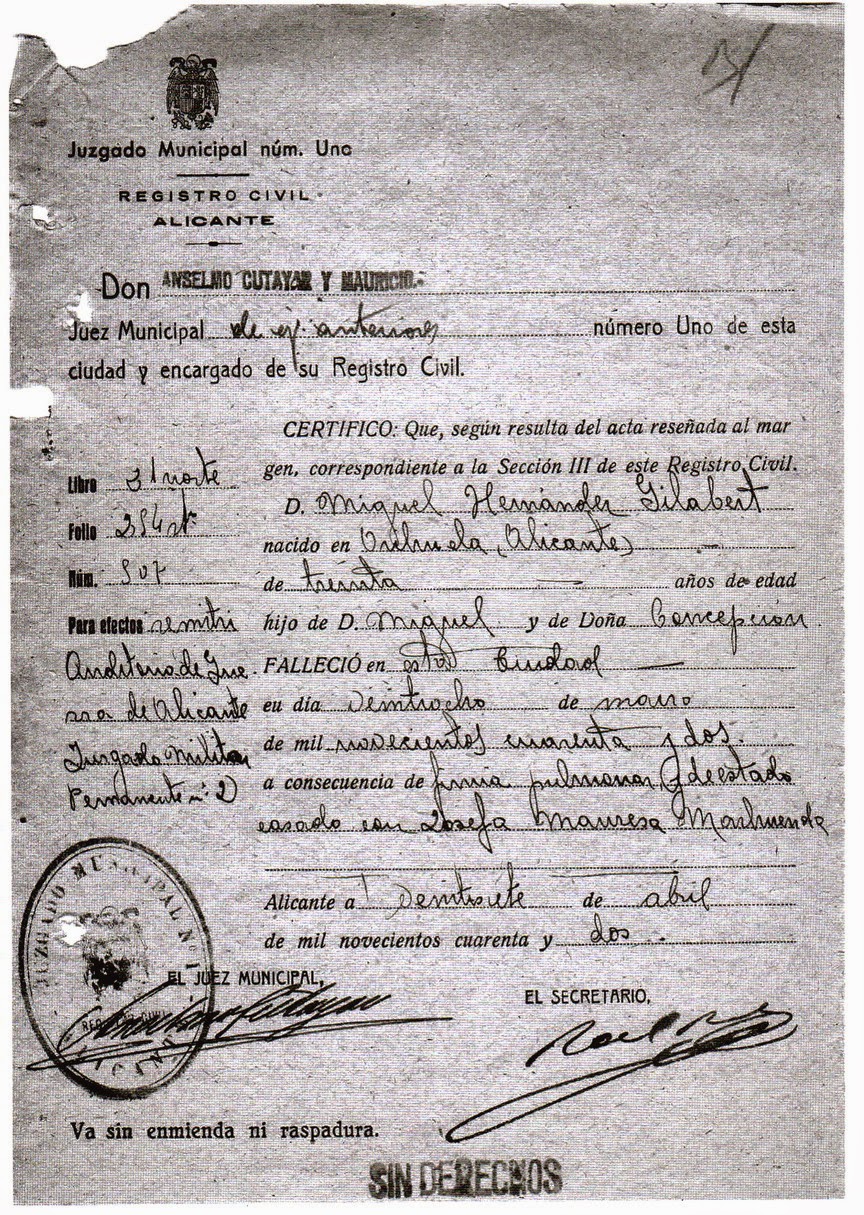

A finales de 1941 la salud de Miguel Hernández se había deteriorado gravemente, en el Reformatorio de Adultos de Alicante. La única posibilidad de curación pasaba por su traslado al sanatorio antituberculoso de Porta Coeli, en Valencia. Pero sólo acceden a llevarlo allí si reniega de sus ideas revolucionarias. Ese fue el inicuo chantaje al que fue sometido por el capellán de la cárcel para que se convirtiera. Y el sábado 28 de marzo de 1942 moría sin haber cumplido los treinta y dos años de edad.

Si se echan cuentas, sorprende lo fulgurante y precipitado de su trayectoria, una vez que supera el estadio inicial de desorientación, quemando etapas con una rapidez pasmosa. En 1933 publica en provincias y sin pena ni gloria su primer libro de poemas, Perito en lunas. Al año siguiente remata un auto sacramental que ve la luz en Madrid en una de las revistas más prestigiosas, Cruz y Raya. En 1936 su segundo poemario, El rayo que no cesa, lo consagra como el gran poeta del momento, hasta el punto de convertirse en la voz de referencia de nuestra guerra civil, con Viento del pueblo.

Es decir, que en tres años pasa de ser un completo desconocido al grupo de cabeza de la poesía española de su época. Y eso a pesar de llegar con no poco retraso a uno de los momentos más brillantes de nuestra poesía. Algo especialmente arduo en su caso, dado su autodidactismo y humilde procedencia, frente a esos escritores de origen acomodado y que, en más de un caso, mantenían un trato profesional y profesoral con la literatura.

Ello le obligó a recorrer un largo camino para hacerse con una voz culta en una de las etapas más complejas, la que hubo de subsumir los hallazgos de las vanguardias en una dicción más llana. Lo hizo, además, en muy dramáticas circunstancias: entre 1933 y 1936, debatiéndose en la mayor penuria; de 1936 a 1939, con urgentes responsabilidades en la guerra civil; y de 1939 a 1942, en una docena de cárceles, muy debilitado y enfermo.

¿Qué queda de eso más allá de esas coyunturas, a los cien años de su nacimiento? Todo lo que se esté en condiciones de otorgarle mediante una transposición de su mundo y vivencias a los actuales. Por ejemplo, no parece que “El niño yuntero”, haya perdido vigencia, a la vista de la explotación infantil, los niños soldados o tantos atropellos como se siguen cometiendo contra la infancia. Tampoco “El hambre” o “Las cárceles” carecen de sentido, en la actualidad. Pero en muchos otros casos ni siquiera resulta necesario ese ejercicio de traslación. Versos como los de la “Elegía” a Ramón Sijé, las “Nanas de la cebolla” o “Hijo de la luz y de la sombra” seguirán hablándonos por derecho propio, porque en ellos el idioma alcanza un grado de intensidad, vibra con tal capacidad de reverberación que convierten a Miguel Hernández en un poeta imprescindible.