Reportajes 80 años de la Guerra Civil

Así era la España del 18 de julio en 18 datos

El 23% del gasto en comida se destinaba a la compra de pan. Tres de cada diez españoles eran analfabetos.

Noticias relacionadas

Aunque se considera el 18 de julio de 1936

como fecha del inicio del enfrentamiento, el levantamiento militar tuvo

lugar el día anterior en Melilla. El alzamiento no consiguió los

objetivos de hacerse con el poder en Madrid ni el resto de grandes

ciudades, como Barcelona, Valencia, Bilbao, Málaga o Murcia.

El fracaso parcial del golpe militar desencadenó un

largo conflicto bélico que se extendió durante tres años (hasta el 1 de

abril de 1939). La contienda se saldó con más de quinientas mil vidas

-otros estudios hablan desde 200.000 muertos a un millón-, decenas de

miles de exiliados y una dictadura que duró hasta 1975 con la muerte de

Franco. ¿Cómo era la vida en 1936 antes de que estallara la guerra? En

EL ESPAÑOL seleccionamos algunos datos que lo explican.

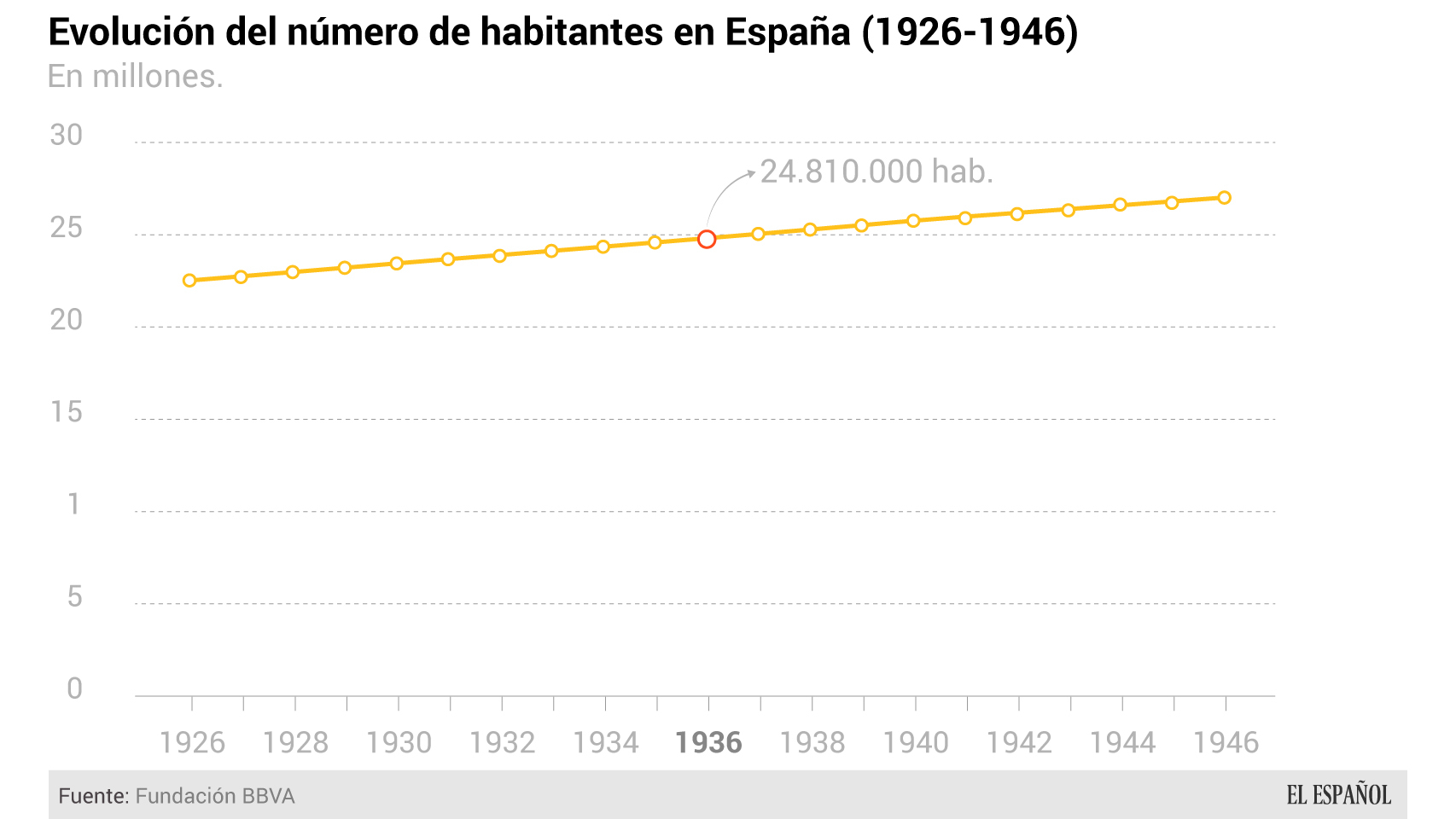

1. La España del 36 tenía 24.810.000 habitantes

Casi 25 millones de personas eran los habitantes de

España en el 36. Es más de la mitad de la población empadronada que hay

actualmente en el país.

2. Más nacimientos que muertes

En 1936 nacieron 613 mil personas, fallecieron más

de 413 mil. En términos relativos, se producían 24 nacimientos por cada

mil habitantes y perdían la vida 16 personas por cada mil.

La causa de muerte más frecuente en la década de los

30 eran las enfermedades de tipo infeccioso y parasitaria y la

esperanza de vida al nacer en esta década era de 50 años. La reducción

de las tasas de mortalidad y la mejora de la calidad han ido mejorando

estas cifras. Ahora el número medio de años que se espera vivir al

nacer es de 83 años.

3. 138 mil enlaces matrimoniales

138.700 matrimonios fueron los que se celebraron en

este año. Suponen un 8% menos de nupcias respecto al año 1935. Se

producían cinco matrimonios por cada mil habitantes frente a los 7 que

se producían una década antes. En la actualidad, estas cifras son aún

más bajas: se producen tres matrimonios por cada mil habitantes.

Durante la Segunda República se aprobó la Ley del

Divorcio de 1932 que fue derogada en septiembre de 1939, cinco meses

después del final de la Guerra Civil y la instauración de la dictadura

de Francisco Franco. Según los datos que figuran en el INE, en los años

1932 y 1933 se tramitaron más de siete mil divorcios y alrededor de 800

separaciones.

4. La agricultura, el sector que más trabajadores concentraba

La población activa en España alcanzaba los 8,5 millones de personas en 1930, lo que representa un 37% de la población total.

La agricultura (y la pesca) era el sector que mayor

demanda de trabajo concentraba: el 45,5% de la población activa

trabajaba en esta actividad. La industria manufacturera (con un 19,2%)

era el segundo en el que había un mayor número de trabajadores.

En cuanto al paro registrado, existen datos

de 1935. Al dividir el número absoluto de parados y la población activa

del momento, la tasa de desempleo se situaba en el 7,75%. En la

actualidad, la tasa de paro alcanza el 21% en España , según los últimos

datos de la EPA.

5. Más de 10 millones de fincas agrícolas

España, como ya se ha dicho, era un país

predominantemente agrícola en los años previos a la Guerra Civil. En

1930, el número de fincas en España superaba los 10 millones. La zona

castellano-leonesa era la que mayor número agrupaba.

La técnica del barbecho (con el 24,5% de la

superficie total cultivada), el cultivo de trigo (22,1%) y el olivar

(10,1%) eran las producciones más destacadas de la época.

En cuanto a la extensión de las superficies agrícolas, el minifundismo era el rey:

el 88% de las mismas tenía una superficie menor a 10 hectáreas. Los

terrenos a partir de 250 hectáreas apenas representaban el 0,12%.

6. Casi el 30% del PIB, del sector industrial

La política de intervención activa del Estado para

“el fomento de la industria” se desarrolla a comienzos del siglo XX en

nuestro país, según explica Gabriel Tortella en el libro El desarrollo de la España contemporánea: Historia económica de los siglos XIX y XX.

En 1930, el peso del sector industrial en el

Producto Interior Bruto (PIB) del país alcanzaba el 27,9% del total.

Además, el 21,3% de la población activa del momento trabaja en algún

subsector de la industria.

Por sectores, la industria de consumo representaba

el 46% de la composición total del sector industrial en España. El resto

quedaba de la siguiente manera: mecánica (18%), pesada (12%), minería

(10%) y energía (15%).

7. Las exportaciones superan a las importaciones

En 1936, las exportaciones aventajaron a las

importaciones, dejando un saldo comercial exterior positivo. Este

superávit se debió, según una investigación del Banco de España,

“a la más lenta reducción de la actividad exportadora, a pesar de su

importante caída, frente al brusco descenso de las importaciones”.

En el ámbito de las exportaciones destaca el peso

de la agricultura y la alimentación (el 67% del total). En cuanto a las

importaciones hay que señalar el peso de los materiales de industria

pesada con el 40% y el de maquinaria, un 18%.

8. El pan, alimento fundamental para las familias españolas

Hasta 1958 no existen datos absolutos sobre el

nivel de consumo alimenticio -por producto- de los españoles. Sin

embargo, sí hay estadísticas para conocer de forma porcentual cómo era

la cesta de la compra de una familia en España entre 1914 y 1936.

La alimentación representaba el 65,7% del gasto de

una familia en el primer tercio del siglo XX. El pan era el alimento

fundamental en una casa: el 23% del gasto en comida iba destinado a la

compra de este producto, por encima de otros alimentos fundamentales

como la leche (8,3%) o el aceite (4,7%).

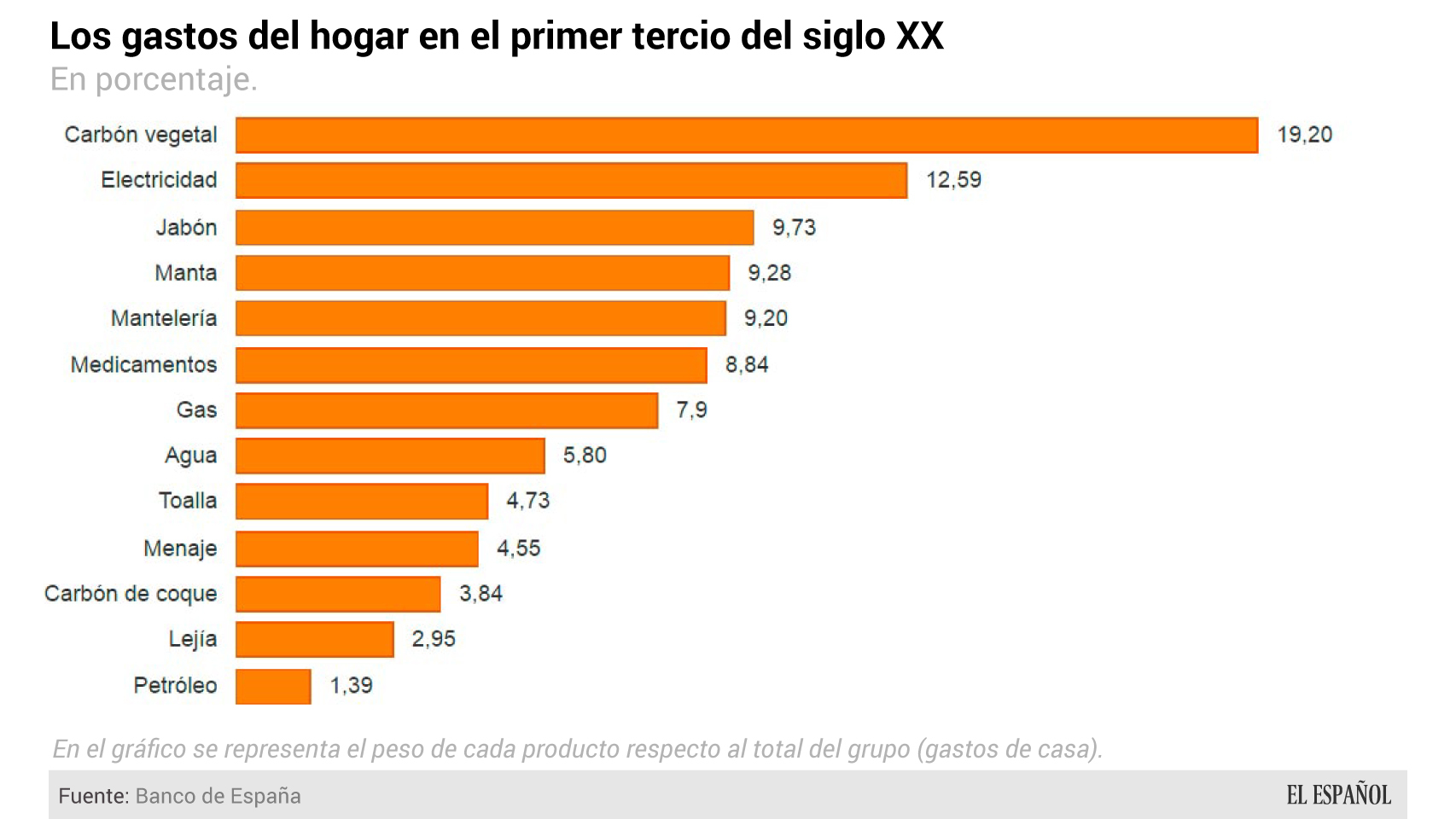

El gasto destinado a las necesidades del hogar como

luz o agua era la siguiente variable en la que más se invertía, con un

11,2% sobre el total.

9. Siete de cada diez españoles sabían leer y escribir

En esta década, la tasa de alfabetización de la

población española alcanzó el 71%. Es decir, siete de cada diez personas

sabían leer y escribir un año antes de iniciarse la Segunda República

en España. En la actualidad, esta tasa alcanza a la práctica totalidad

de la población.

Aun así, en 1936, el 37,9% de los españoles no

tenía formación. El 53% tenía estudios primarios, el 5,3% secundarios y,

por último, el 3,1% tenía estudios superiores, bien en universidades o

en escuelas técnicas.

En cuanto a la escolarización, el 69% de las

personas entre 5 y 14 años estudiaba en la educación primaria. En este

año, cada maestro tenía a su cargo una media de 64 alumnos. En la

actualidad -curso 2012/2013-, el número medio de alumnos por grupo ya es

de 21,6.

10. La España de 1936: por carretera, ferrocarril, aire y mar

Por entonces ya se contaba con una extensa red de

transporte y un amplio parque móvil para los vehículos a motor y

transporte en ferrocarril, marítimo y aéreo, aunque hay que tomar estas

cifras con precaución.

En 1906 apenas había 48.270 kilómetros de

carreteras construidos en España. Treinta años después ya había 110.993

kilómetros. Esto, para 18.837 vehículos matriculados en España.

La red ferroviaria alcanzó, en 1936, los 5.519

kilómetros. En 1933, último año para el que hay datos sobre pasajeros en

transporte aéreo, 11.000 personas viajaron de esta manera. Por último,

para el transporte marítimo sólo existen datos sobre el número de buques

que entraron y salieron del país. En 1935, entraron 18.520 barcos (con

5,2 toneladas de peso descargadas) y salieron 17.481 (con 6,3 toneladas

de peso descargadas).

11. La comunicación tradicional: centros telefónicos y servicios telegráficos y postales

¿Recuerda el lector en 2016 -en la época de las

nuevas tecnologías- los centros telefónicos de antaño que conectaban

llamadas? ¿Y el servicio telegráfico? En 1934, último año antes de la

Guerra Civil para el que existen datos, se utilizaban estos servicios,

además del postal, para que las personas pudieran comunicarse entre sí.

En cuanto a la comunicación telefónica, los 2.950

centros de este tipo daban servicio a 303.766 teléfonos. Se realizaron

más de 19 millones de llamadas, ya fueran nacionales como

internacionales. Para el servicio telegráfico, 9.340 personas velaban

para que funcionasen los 2.582 aparatos -con una longitud total de

41.145 kilómetros-. En total, se realizaron más de 25 millones de

despachos en las estaciones telegráficas del Estado en 1934. El servicio

postal, más desarrollado que el telegráfico tenía repartidas por el

país más de diez mil oficinas. Más de 800 millones de servicios postales

se llevaron a cabo en 1934.

12. Barcelona, más poblada y con más viviendas que Madrid

En 1930, la ciudad de Barcelona estaba más poblada

que Madrid, aunque ambas llegaban casi al millón de habitantes. Por

detrás, a gran distancia, Valencia, Sevilla, Bilbao, Málaga y Zaragoza.

Estas ciudades concentraban el mayor número de

viviendas existentes en España. Para 1930 sólo existen estadísticas de

viviendas en núcleos urbanos. El número de pisos alcanzaba los 2.644.700

a nivel nacional.

Los núcleos urbanos no estaban tan masificados como

en la actualidad. El proceso de urbanización -es decir, la migración

del mundo rural al urbano- no era notable, aunque ya comenzaba a

sentirse: más de la mitad de la población española seguía viviendo en

municipios con menos de 10.000 habitantes.

13. La ‘edad de oro’ del cine en España

El nacimiento del cine sonoro a comienzos de la

década de 1930 dio paso a la denominada ‘edad de oro’ del cine en

España. La sublevación del 18 de julio de 1936 truncó esta época dorada.

Según Román Gubern en el libro Historia del cine español, las películas del país entraron en tal “sintonía con el público” que se prefería el cine patrio al estadounidense.

A pesar de ello, los Gobiernos republicanos

“demostraron poquísima sensibilidad hacia el cine” entre 1931 y 1936.

Los aranceles en la importación de filmes extranjeros a partir de 1932,

la creación de un Consejo de Cinematografía que no resultó operativo o

el impuesto a los ingresos generados por la explotación cinematográfica

(al principio se estableció en el 7,5% pero luego se redujo por las

presiones) fueron las medidas implantadas en este ámbito.

Entre 1932 y julio de 1936, en España se rodaron

109 películas en las que comedia y cine musical se impusieron al resto

de géneros.

14. La censura previa, tónica habitual para la prensa

En materia de prensa, las leyes promulgadas durante

la Segunda República supusieron graves cortapisas para los medios de

comunicación, según el libro Cuatro siglos de periodismo en España de María Cruz Seoane y María Dolores Sáiz.

La Ley de Prensa de 1883 seguía vigente y la

Constitución de 1931 garantizaba la libertad de expresión. Sin embargo,

las leyes de Defensa de la República (de 1931) y de Orden Público (de

1933) concedían “amplias facultades a los Gobiernos para imponer

sanciones a los periódicos”. Así, la censura previa fue la tónica

habitual durante los años republicanos. Especialmente, entre 1933 y 1934

por la declaración de un estado de alarma y la revolución de octubre de

1934 en Asturias.

15. El Frente Popular gana las elecciones de 1936

Durante la Segunda República hubo tres procesos

electorales: 28 de junio de 1931, 19 de noviembre de 1933 y las de

febrero de 1936.

La ley electoral era diferente a la que conocemos

hoy. La elección de los candidatos, por ejemplo, para 1936 fue a

través de un proceso de elección mediante listas abiertas, donde cada

elector podía elegir a candidatos de distintas formaciones.

Un mayor número de diputados (473) en la cámara o

la elección en primera y segunda vuelta son otras de las diferencias con

el sistema electoral de ahora. La primera vuelta exigía que uno o

varios candidatos de la lista obtuviese al menos el 40% de los votos

emitidos. De no ser así, se celebraba una segunda vuelta en la que solo

serían electos aquellos candidatos que hubiesen alcanzado el 8% de los

votos obtenidos.

El 16 de febrero del 36 fue la fecha elegida para

la celebración de la primera vuelta de los comicios electorales de ese

año. La segunda vuelta se celebró en mayo. Los resultados definitivos

dieron la victoria al Frente Popular que agrupaba a los partidos de

izquierdas (PSOE e Izquierda Republicana, entre ellos).

16. Cuatro presidentes de Gobierno en 151 días

Cuatro presidentes estuvieron al frente del

Gobierno durante los cinco meses previos al conflicto bélico. Manuel

Azaña fue el presidente que más tiempo estuvo a cargo del Estado: 81

días. Con él se constituyó el primer gobierno del Frente Popular.

Augusto Barcia (3 días), Casares Quiroga (66) y Martínez Barrio (1)

fueron los otros presidentes de 1936.

17. Hubo 270 muertos entre febrero y julio del 36

En los cinco primeros años de la Segunda República

hubo numerosos incidentes de violencia política. En total, desde 1931

hasta el inicio de la guerra, 2.225 personas perdieron la vida por esta

causa. La Revolución de Asturias de 1934 fue el escenario que se saldó

con un mayor número de víctimas: 1.500.

Entre los meses de febrero y julio de 1936

fallecieron 270 personas por atentados y reyertas protagonizadas por

grupos extremistas.

18. El Ejército antes y durante la guerra

La organización territorial del Ejército español en

1936 antes del estallido de la guerra se estructuraba en once mandos

militares de tipo divisionario. Se organizaba en ocho divisiones

orgánicas, tres comandancias militares y el despliegue de efectivos en

territorio marroquí.

La estructura de este Ejército se enmarcaba en la

idea de modernización y eficacia del Ejército que quería el presidente

de la República, Manuel Azaña. Uno de los primeros cambios fue la

reducción de divisiones, que pasaban de las 16 de 1931 a los 8 del 36.

También estableció prometer fidelidad a la República.

Durante la guerra, el Ejército se dividió en dos

bandos: el republicano y el nacional. En octubre del 36, el Gobierno

republicano reorganizó sus fuerzas armadas. Se refunden, de esta manera,

las milicias en unidades regulares del nuevo Ejército. En el bando

opuesto estaba el Ejército del bando sublevado. Su punto fuerte era el

Ejército Español de África del que procedían generales de gran peso como

Emilio Mola, Sanjurjo o Queipo de Llano. Se estima que formaron parte

de este ejército alrededor de unos 800.000 soldados.

Un buen número de españoles se ofrecieron

voluntarios para luchar en la contienda. Algunas estimaciones, como las

del autor James Matthews, cifran en 120.000 milicianos y soldados por

parte del bando republicano y unos 100.000 voluntarios en el lado

sublevado.

Fuentes: Anuario Estadístico de 1936 (INE),

Estadísticas históricas de España: siglos XIX y XX, (Fundación BBVA),

'Guerra Civil, comercio y capital extranjero' (Banco de España), 'La

inflación en España. Un índice de precios de consumo, 1830-2012' (Banco

de España), 'El desarrollo de la España contemporánea. Historia

económica de los siglos XIX y XX', de Gabriel Tortella (1994), 'Historia

del cine español', de varios autores (1995), 'Cuatro siglos de

periodismo en España', de María Cruz Seoane y María Dolores Sáiz (2009)